di Teo Dalavecuras

A proposito della collocazione della Grecia nell’attuale crisi tra la Turchia di Recep Tayyp Erdogan e l’Unione Europea, Germano Dottori ha detto in un’intervista a Start Magazine: “In uno scenario complesso…la Grecia è un protagonista accidentale in ragione della sua posizione geografica”. Lapidario, ma non contestabile.

I Greci ne sono ben consapevoli, non da ieri: la nascita dello stato ellenico, nel 1830, non sarebbe stata possibile senza l’intervento decisivo di Francia, Russia e Gran Bretagna negli anni precedenti; per decenni i partiti del Parlamento ellenico dell’Ottocento si distinguevano principalmente per il rispettivo legame privilegiato con la potenza “protettrice”.

Il rapporto con l’Impero Ottomano e poi con la Turchia ha sempre condizionato la politica delle alleanze in Grecia, nei limiti in cui il nuovo stato era in grado di contribuire alla sua formulazione.

Quello tra Grecia e Turchia è certamente un rapporto tra due nazionalismi, da entrambe le parti si traduce anche in esasperazioni ideologiche, e del resto è noto come l’ideologia dello stato nazionale sia già di per sé fattore di esasperazione dei conflitti.

Qui ci si sofferma sul punto di vista ellenico, o per meglio dire su alcuni elementi che stanno alla base del punto di vista ellenico: è scontato che anche i Turchi hanno il loro bravo cahier de doléances.

Un primo elemento. Se il genocidio degli Armeni del 1915 è molto noto, e ben a ragione, non altrettanto si può dire del cosiddetto genocidio dei Greci del Ponto, tra il 1916 e il 1923, “cosiddetto” perché solo qualche organizzazione internazionale di secondo piano lo riconosce tale, benché l’unico dubbio sia se le vittime, in quel periodo, siano state 350 mila, o 700 mila come afferma tra gli altri lo studioso americano Rudolph Joseph Rummel, che ha dedicato estese ricerche all’argomento.

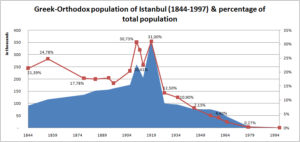

Un secondo esempio, i Septemvriana del settembre 1955, quando gli ultimi contingenti della già forte minoranza ellenica, predominante a Costantinopoli nei secoli dell’Impero Ottomano, furono investiti da un’ondata di manifestazioni violente, inizialmente più che tollerate dalle autorità, che fece svariati morti e provocò estese distruzioni nelle proprietà private e negli stabilimenti commerciali di proprietà greca, monumenti funebri compresi.

A monte di questi esempi c’è, naturalmente, la vicenda degli anni Venti del Novecento, con la catastrofica campagna militare dell’esercito greco contro la Turchia, per anni incoraggiata dalle Potenze, in particolare dalla Gran Bretagna, finita con una disfatta che propiziò, nella prima decade del settembre 1922, il letterale annientamento della comunità ellenica di Smirne, forse la più popolosa e più florida comunità ellenica del Mediterraneo. Il successivo Trattato di Losanna del 1923 comportò quella che oggi si direbbe una operazione di “pulizia etnica” ma che allora venne salutata con grande soddisfazione dalla comunità internazionale (che attraverso le principali potenze dell’epoca fu parte del Trattato). Tra gli effetti del Trattato di Losanna vi fu la necessità, per la Grecia, di “assorbire” in pochi mesi circa 1,2 milioni di connazionali provenienti dall’Asia Minore, pari a circa un quarto della popolazione dell’epoca, una vicenda destinata a lasciare un’indelebile traccia nella memoria collettiva della Grecia contemporanea, nel bene come nel male.

Tra i greci è diffusa la sensazione che di queste vicende tragiche e non così lontane nel tempo vi sia scarsa consapevolezza nell’opinione pubblica del mondo occidentale. Non mi sento di dire che si tratti di una sensazione campata per aria, ma non si può ignorare che una delle cause di questa relativa scotomizzazione risiede nella scelta, dei padri fondatori del nuovo stato ellenico e dei regnanti bavaresi, di costruire l’immagine del nuovo stato sulla continuità linguistica e ideale con la Grecia classica (cfr. Adamantios Korais) trascurando di valorizzare fino in fondo la ricca e diversificata eredità della diaspora ellenica in Europa e dell’impero bizantino; privilegiando, in una parola, il proprio passato remoto a spese di quello prossimo.

È ovvio che nella memoria collettiva di tutti gli stati nazionali, soprattutto di quelli nati negli ultimi due secoli, c’è un archivio di tragedie in grado di alimentare il vittimismo, ed è altrettanto ovvio che istituire confronti tra queste vicende per stabilire “primati” è, nella migliore delle ipotesi, irresponsabile; anche se per onestà intellettuale va riconosciuto che purtroppo queste graduatorie si sono fatte e si continua a farle, né si può dire che si sia imposto un metro comune per valutarle. Del resto, l’ideologia nazionalista non ha probabilmente ancora finito di fare danni nel nostro continente.

Ci sono però altri elementi, che non appartengono specificamente alle dinamiche dell’ideologia nazionalista, che sembrano peculiari del caso Grecia-Turchia e che si innestano nella logica, per così dire convenzionale, della rivalità tra Paesi confinanti.

Le dimensioni. A parte la superficie del territorio, che finora non è cambiata (il territorio della Grecia è meno di un sesto di quello della Turchia), gli sviluppi demografici degli ultimi decenni sono stati molto differenti: nel 1960 Istanbul contava 1.466.000 abitanti e Atene 1.852.000; la Turchia 27 milioni di abitanti, la Grecia 8,3 milioni; nel 2018: 13 milioni di abitanti Istanbul, 3 milioni e cento mila Atene; 80 milioni di abitanti la Turchia, 10,7 milioni la Grecia. Non dovrebbe essere difficile capire come, in siffatto contesto, le mire espansionistiche della Turchia (che, come ci è stato insegnato, sono consustanziali all’esistenza degli stati nazionali) suscitino non apprensione ma vero e proprio allarme nell’opinione pubblica greca, e non solo nell’opinione pubblica: anche nella parte più illuminata e lungimirante della élite greca è tangibile il timore che tali mire (che, per citare solo due casi, si manifestano per esempio in assai frequenti violazioni dello spazio aereo greco (quest’anno, dal 1° gennaio al 15 aprile sono già oltre 200) oppure con la “cancellazione” delle ZEE elleniche e perfino di parte del territorio dell’isola di Creta nelle mappe che hanno accompagnato la recente intesa di Erdogan con la Libia di Al Sarraj) rischino di creare possibili incidenti in cui la Grecia, pur consapevole della propria grave inferiorità militare, si veda costretta dalle stesse regole del diritto internazionale, che è pur sempre ius belli ac pacis, a reagire militarmente.

Le frustrazioni. Un aspetto che anche molti alleati tendono a sottovalutare – se non a ignorare puramente e semplicemente – è il vissuto dell’opinione pubblica rispetto ai due principali riferimenti della politica estera greca: la partecipazione alla Nato e l’adesione a pieno titolo a quella che oggi si chiama Unione europea. Consapevoli della obiettiva (soprattutto economica e demografica) inadeguatezza alle sfide della geopolitica, consapevoli, per usare le parole del professor Dottori, di essere protagonisti “accidentali” di conflitti ben più grandi di loro, i greci hanno sempre, nella loro storia recente, fatto affidamento sulle alleanze. Immaginavano (colpevolmente, certo, ma nessuno ha mai spiegato come stavano e stanno realmente le cose) che l’appartenenza all’Unione europea avrebbe “integrato” il loro paese in uno spazio solidale molto ampio e potente che la Turchia non avrebbe mai osato sfidare, e che l’appartenenza alla Nato avrebbe comportato severe reazioni ai danni del vicino/rivale in casi come quello di violazione dello spazio aereo o di altre prerogative sovrane. Costretta a prendere atto che le cose erano molto più complicate, l’opinione pubblica greca ha reagito, già da tempo, con un senso di frustrazione che tra l’altro, almeno a avviso di chi scrive, non ha un ruolo secondario nello spiegare l’ondata di antieuropeismo degli anni 2010-2015, cavalcata con grande abilità e efficacia a fini di lotta politica interna e trionfata (con ingiustificata se non finta sorpresa di quasi tutti gli osservatori e dei sondaggisti) nel referendum del No all’Europa del luglio 2015; ondata sempre sfuggita a un approccio mediatico diversa dal servo encomio o dal codardo oltraggio.

Su questo sfondo non dovrebbe essere difficile capire, quindi, il clima che si è creato nel Paese ai primi di marzo quando, d’improvviso, al confine sul fiume Evro si è assiepata una massa umana più simile a un corpo di spedizione che a un’ondata di migranti, trasportata sul posto da una flotta di torpedoni allestita dalle autorità turche; quando sono circolate le immagini di un mezzo corazzato turco mentre tentava di sfondare la recinzione sul confine; quando Erdogan ha trasformano il confine in un fronte, inviandovi un corpo di mille commandos, per contrastare i respingimenti di chi riusciva a forzare il presidio al confine; quando si è dovuto prendere atto che i media mainstream europei preferivano descrivere ciò che accadeva al confine greco-turco della Tracia come una crisi umanitaria, un’ondata di profughi provocata dagli ultimi sviluppi bellici nella zona siriana di Idlib. Ma per cogliere lo spirito col quale l’opinione pubblica greca ha accolto le notizie che arrivavano dal fronte greco-turco sull’Evro, va anche tenuto conto di quelli che sono stati a tutti gli effetti i prodromi della crisi attuale, l’ondata migratoria del 2015.

Quella crisi ha coinciso con il punto peggiore del marasma economico divenuto manifesto nel 2010, ed è stata subita passivamente: si è rinunciato a gestirla (o non è stato materialmente possibile, ma gli effetti non cambiano) fino al punto che un ministro, negando l’evidenza, nel momento in cui i giornali denunciavano e gli abitanti della capitale greca sperimentavano nella vita quotidiana il dilagare di masse incontrollate di migranti, commentò che nel centro di Atene c’era semplicemente gente che passeggiava prendendo il sole. Quanto al premier Alexis Tsipras, ebbe l’alzata d’ingegno di dichiarare, a mo’ di giustificazione, che “sul mare non ci sono confini”: più di quello che un paese di antica tradizione marinara come la Grecia può tollerare. Diciamo che se l’obiettivo fosse stato quello di incoraggiare l’empatia della popolazione locale verso i rifugiati, probabilmente si sarebbe potuto fare di meglio.

Da un lato però è innegabile che il Paese non fosse materialmente in grado di far fronte a quella emergenza. Dall’altro lato, è evidente che la mancata chiusura dei confini nel 2015, ancorché giustificata con argomentazioni di sapore ideologico sia stata condizionata, per usare un eufemismo, dalla storica dipendenza della Grecia da potenze esterne più o meno protettrici, dipendenza aggravata dalla sostanziale bancarotta del 2010. Potenze esterne che, a quel punto della storia, erano i “soci” europei e le loro “istituzioni”.

Tutto ciò ha prodotto, tra l’altro, un’attenuazione ulteriore del già ridotto senso di responsabilità, a livello di classe dirigente e quindi di opinione pubblica, di un paese che, anche se è politicamente scorretto dirlo, è tuttora oggettivamente un protettorato. Anche perché non si deve ignorare il fatto che, tutte le volte che le è stato consentito, la Grecia ha mostrato di saper presidiare i propri confini: per esempio, negli anni immediatamente successivi al crollo del Muro di Berlino, quando la pressione migratoria proveniva dal Nord.

La crisi di questi giorni è diversa ed è stata affrontata in maniera molto diversa. Che non si sia trattato di un’ondata di profughi dalla Siria lo ha confermato esplicitamente, in un’intervista a Kathimerini, il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, parlando di una percentuale del 70% di migranti afgani e attribuendo i rimanenti a provenienze dal Maghreb e dall’Africa in generale.

Il governo di Kyriakos Mitsotakis si è mosso con molta decisione, sia organizzando la difesa al confine sull’Evro, sia sensibilizzando nei limiti del possibile i “soci” europei, dai quali ha ottenuto la simbolica comparsa dei tre presidenti sul confine, ma soprattutto l’autorizzazione tacita a chiuderlo, il confine.

Una volta di più, però, come si è accennato più sopra, l’opinione pubblica greca è rimasta delusa, e disorientata, dal fatto che molti mezzi d’informazione europei abbiano preferito indugiare sulle disumane condizioni dei rifugiati nell’isola di Lesbo, un’eredità dell’ondata migratoria del 2015. È parso che la preoccupazione di Angela Merkel, e quindi dell’Unione europea, di non rompere i ponti con la Turchia di Erdogan, evidentemente condivisa da più di un partner e in ogni caso dal sistema dei media, abbia prevalso sul dovere di denunciare un tentativo di invasione del territorio greco con una massa di proiettili umani organizzandone il “trasfert” (per usare un termine delle agenzie di viaggio) dai luoghi dove si trovavano.

Ma c’è poco da fare: il mestiere del protagonista accidentale è un mestiere ingrato. E d’altra parte nemmeno il mestiere di un’organizzazione che si pretende “comunità di regole e di valori” ma è pur sempre al servizio di stati sovrani “non accidentali”, è un affare semplice.

Basti pensare al fatto che questa organizzazione (che alcuni chiamano Europa) è costretta da cinque anni a finanziare l’accumulazione in territorio turco di milioni di migranti, pur nella consapevolezza che questi stessi migranti prima o poi vengono usati come arma contro di essa.

Teo Dalavecuras

Tags: confini, Grecia, migranti, Nato, nazionalismo, Trattato di Losanna, turchia, Unione europea