TESTO DI ANNA FERRANDO

«Confini di un’identità, spazio di una passione»[1]

Nel novembre 2017 il suicidio in mondovisione dell’ex generale croato Slobodan Praljak, presidente della Repubblica croata della Bosnia-Erzegovina dal 1991 al 1994 e condannato per crimini di guerra, ha rinfocolato le rivendicazioni del nazionalismo croato, facendo parlare l’inquilino del Banski Dvori (il palazzo del governo di Zagabria) Andrej Plenković, di «profonda ingiustizia morale»[2]. Poco tempo dopo quella sentenza, in occasione del carnevale dei bambini di Livno nel febbraio scorso, è stato bruciato un fantoccio con le fattezze di Carmel Agius, presidente dell’International Criminal Tribunal for the Former Jugoslavia. Stessa sorte è toccata al pupazzo di Agius a Čapljina, la cittadina che diede i natali a Praljak, nell’ Erzegovina meridionale[3]. Praljak era al comando delle forze croato-bosniache che attaccarono Mostar, il cui ponte, distrutto nel 1993, sarebbe divenuto il simbolo dell’odio etnico, della violenza dei nazionalismi, e dei più crudeli massacri avvenuti sotto gli occhi dell’Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, di cui Srebrenica rappresentò il tragico culmine. Eletto patrimonio dell’umanità dell’Unesco, quel ponte di origine ottomana abbattuto e ricostruito, voleva simboleggiare il “Mai più” dell’Unione Europea che, in occasione del centenario della Grande Guerra il 28 giugno del 2014, celebrava la pace con un concerto dell’Orchestra Filarmonica di Vienna a Sarajevo: «si tratta di un incredibile cinismo», ha commentato allora il giornalista Zlatko Dizdarevic, perché «se c’è un luogo dove i principi europei vengono abbandonati, questo è Sarajevo»[4]. Nessuna pace e nessuna ferita del passato è stata pienamente cicatrizzata: nella zona serba della città bosniaca veniva inaugurata nello stesso giorno del concerto patrocinato dalla UE una statua a Gavrilo Princip[5], la cui mano un secolo prima aveva premuto il grilletto contro l’arciduca Francesco Ferdinando, trascinando il Vecchio Continente e il mondo nell’«apocalisse della modernità»[6].

In quest’area altamente infiammabile il secolo breve ebbe inizio e fine; lì non solo si accese la miccia che fece esplodere la prima guerra mondiale nel 1914, ma lì si consumarono nella maniera più efferata le conseguenze del crollo del muro di Berlino e del tramonto dell’alternativa socialista a partire dal 1991. Quando la cortina di ferro crollò, in tutta l’Europa dell’Est si liberarono forti tensioni nazionaliste, ma in nessun’altra parte il fenomeno acquisì le dimensioni del cataclisma jugoslavo. In un momento in cui gli Stati della Comunità europea si sforzavano di mettere in comune la loro sovranità, la necessità del “confine” così tenacemente rivendicata dalla Slovenia e dalla Croazia subito dopo, sembrava veramente contraria ai tempi. «L’idea di autodeterminazione nazionale» scriveva Ralf Dahrendorf nella sua Lettera immaginaria a un amico di Varsavia, «ha le sue attrattive per gente che si sente smarrita nel mondo moderno. Sembra offrire un senso di appartenenza, un significato, incarnato in simboli possenti quali inni e bandiere, passaporti e costituzioni»[7]. Egli evidenziava come tale principio fosse in realtà gravido di problemi per la storia europea: il rischio che un’Europa delle nazioni potesse degenerare in un’antistorica balcanizzazione dell’Europa. Del resto, saranno proprio la dissoluzione della Jugoslavia e la guerra in Kosovo ad accelerare il processo di allargamento dell’Ue ai Paesi dell’Europa centrale e orientale emersi dal crollo dell’Urss, tanto che la nuova Europa a 25 inaugurata nel 2004 e di cui la Slovenia entrò a far parte, divenne per molti il vero simbolo del dissolvimento della cortina di ferro.

Nei Balcani si sono dunque aggrovigliati i nodi di alcuni fil rouge che hanno attraversato tutta la storia contemporanea fino a interessare, come si è detto, la più stretta attualità: la complessa e spesso violenta dialettica dello Stato-nazione con il principio sovranazionale e i processi di governance globale e regionale, nonché la dibattuta questione dei confini dell’Unione Europea, a partire dalla definizione stessa di Europa, tanto sul piano storico quanto su quello geografico. L’ultima sezione del presente contributo si focalizza pertanto sul dibattito che, allo scoppio della guerra in Slovenia nel giugno del 1991, fu alimentato in prima battuta da Milan Kundera e Peter Handke, seguiti poi da molti altri intellettuali, su posizioni antitetiche circa la legittimità o meno di Lubiana di separarsi da Belgrado per seguire la strada verso la “casa comune” europea.

Ecco dunque che la domanda sul futuro di quei Paesi rispetto alla loro ammissione in Europa, chiamava in causa la questione dell’“altro orientale” e il limite tra Europa e Asia. Il problema dei confini europei è pertanto consustanziale alla sfuggente definizione di Balcani, crocevia di più mondi al limitare fra Nord e Sud, Est e Ovest, terra di passaggio e di molteplici diversità. Questa condizione di “indefinitezza” è stata ben espressa dallo scrittore e giornalista Fulvio Tomizza e dalla sua stessa biografia:

Da una parte la frontiera può essere motivo di arricchimento: si può disporre di due o più educazioni, culture, lingue, esperienze, a volte anche religioni […]. Ma in realtà questa condizione si risolve spesso in una perdita d’identità. Invece di avvicinare i popoli e i governi, di funzionare da cerniera fra razze diverse, queste situazioni di frontiera a volte sono causa di conflitti e, sul piano privato di uno scontento e di un’estraniazione continui[8].

Costretti in questa indefinita posizione centrale, luogo d’incrocio dei punti cardinali e allo stesso tempo del loro dissolvimento, i Balcani sono da sempre alla ricerca di un’armonica identità che li possa riassumere e comprendere. Il XX secolo ha loro fornito per ben due volte la possibilità di rischiare questa sfida, dopo la prima e la seconda conflagrazione mondiale, ma i due tentativi di convivenza sono falliti, degenerando negli anni Novanta in un lungo decennio di guerre[9].

La «cecità dell’Europa» di fronte alla tragedia jugoslava è sintomatica della difficoltà dei reciproci riconoscimenti e delle definizioni di spazi e appartenenze ed è dipesa, ha sostenuto Andrea Graziosi, anche dall’«incapacità di “vedere” e capire la storia del nostro continente nel suo insieme»[10]. Accogliendo la sollecitazione di Graziosi, i primi due paragrafi di questo articolo guarderanno all’Europa e ai Balcani nella loro evoluzione storica contemporanea e nelle loro interazioni.

Noi europei

Durante il suo viaggio lungo il Danubio nel 1986 Claudio Magris, auspicando un’unità duratura degli slavi del sud anche dopo la morte del maresciallo, scriveva che Tito

ha finito di assomigliare sempre di più a Francesco Giuseppe, e non certo per aver militato sotto le sue bandiere nella prima guerra mondiale, bensì per la consapevolezza o il desiderio di raccoglierne un’eredità e una leadership sovranazionale-danubiana. […] A somiglianza di quello asburgico, il mosaico jugoslavo è oggi insieme potente e precario, esercita un ruolo assai rilevante nella politica internazionale ed è teso ad originare ed elidere le proprie interne spinte dissolutrici; la sua solidità è necessaria all’equilibrio europeo e la sua eventuale disgregazione sarebbe rovinosa per quest’ultimo, come quella della duplice monarchia lo è stata per il mondo di ieri[11].

Di lì a poco la precarietà si sarebbe mostrata superiore alla potenza e le interne spinte dissolutrici alla Jugoslavia post-titina avrebbero finito col fagocitarne l’architettura sovranazionale, lanciando un’importante sfida alla stabilità europea. Quella dialettica nazionale/sovranazionale che nell’area balcanica si sarebbe presto rivelata incapace di una sintesi pacifica, aveva animato il dibattito fra gli intellettuali europeisti più di mezzo secolo prima, quando l’unione federale del Vecchio Continente, pietra angolare, si auspicava, di un’unione mondiale sotto una legislazione comune, si era andata indissolubilmente intrecciando alla lotta contro il nazifascismo.

Nell’ottobre del 1935, quando le leggi di Norimberga contro la comunità ebraica erano in vigore da un mese in tutta la Germania, veniva pubblicato a Londra il saggio di Julian Huxley e Alfred Haddon We Europeans: a survey of racial problems, definito dai suoi autori «un bastone scientifico tra le ruote di Hitler» appena giunto al potere[12]: la razza, intesa in senso biologico e antropologico, era un’invenzione, utile a servire le ambizioni di predominio politico, tanto in politica interna quanto in politica estera[13], e non solo della Germania hitleriana. Non a caso nessun editore italiano si arrischiò durante il Ventennio a investire nella traduzione di quel saggio: il pubblico della penisola non doveva conoscere l’opinione di due autorevoli studiosi britannici che su basi scientifiche fondavano le loro argomentazioni contro le politiche razziste avviate dall’alleato tedesco, proprio mentre la scienza italiana veniva chiamata a raccolta per suffragare la tesi contraria. La confutazione del concetto di razza e di ogni conseguente gerarchia di potere sul continente, sottendeva in quelle pagine l’aspirazione a un’Europa unita e pacificata.

Il carattere polemico di We Europeans era in netta alternativa alle due principali visioni sull’Europa espresse dall’intellettualità fascista allineata[14], tanto che dovette addirittura attendere il XXI secolo per poter essere letto in Italia, ormai come documento storico. Sarebbero state le edizioni di Comunità di Adriano Olivetti a dare alle stampe il testo negli anni Duemila, sulla scia di una serie di pubblicazioni uscite nell’immediato dopoguerra e dedicate ai temi dell’integrazione europea, tra cui, per esempio, il classico di Luigi Einaudi La guerra e l’unità europea o Il pensiero politico degli autori del Federalist di Aldo Garosci. Com’è noto la riflessione di Adriano Olivetti si concentrava sul “federalismo interno”, vale a dire su una possibile rifondazione in senso federalista della nascitura democrazia italiana, ma l’industriale eporediese era amico di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi e finanziò il Movimento Federalista Europeo[15].

We Europeans si collocava in questo solco, tanto che Julian Huxley era, insieme a William Beveridge, Barbara Wootton e Lionel Robbins, uno degli esponenti del Federal Union, il primo movimento federalista europeo organizzato su base popolare, che faceva della costruzione di un organismo sovranazionale lo scopo primario della sua lotta politica. Se, come scrisse Robbins, le cause del secondo conflitto mondiale andavano ricercate «nell’esistenza di sovranità nazionali indipendenti»[16], la finalità ultima non poteva che essere la federazione europea e la tappa intermedia, esposta nel documento Monnet presentato al gabinetto britannico, una federazione anglo-francese[17]. L’europeismo non era soltanto di matrice transalpina e britannica, ma attraversava le pagine dei novecentisti spagnoli alla Eugenio D’Ors ed era il punto di contatto degli scrittori della cosiddetta generazione del 1914, come José Ortega y Gasset, deputato durante la Seconda Repubblica prima di essere costretto esule a Parigi perché antifranchista. L’antifascismo e il federalismo europeo[18] erano anche al centro del dibattito animato a Ginevra dal direttore dell’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales William Rappard, il quale sognava una federazione mondiale, fondata sull’asse fra Vecchio e Nuovo mondo[19].

La sfida, sottolineava Julian Huxley, era però fra le più difficili, poiché il genere umano è costituzionalmente impreparato ad accettare l’idea

of universal human brotherhood. Tribal, religious and national sentiment has time and again overruled the sentiment for humanity. It is hardly necessarly to emphasize the part played by patriotic sentiment in the moulding of Europe. The passionate desire for freedom from foreign domination […] was one of the preponderating factors on the European political stage of the ninteenth century. […] It almost drove the Turk out of Europe and provided nuclei of nationalist crystallization for Greece and for the people of the Balkans[20].

La costruzione di una federazione europea o addirittura mondiale si scontrava pertanto con quei sentimenti patriottici che nel corso della storia avevano contribuito a plasmare lo spazio europeo. I confini di quello spazio vennero identificati nella cacciata dei musulmani sin dal Medioevo, quando il cronista Isidoro Pacensis definì “europei” i militi cristiani e pagani guidati da Carlo Martello, vittorioso a Poitiers sulle armi saracene[21]. Che l’“altro musulmano” rappresentasse «i tribolati limiti dell’Idea di Europa»[22] fu chiaro ancora molti secoli più tardi, quando tale scontro si sarebbe riproposto, sebbene in forme completamente mutate e questa volta sul versante dell’Europa centro-orientale: i moti del 1820-21 uscivano dai propri limiti elitari per diventare movimento di popolo proprio nella balcanica Grecia, dove trovarono la morte il liberale piemontese Santorre di Santarosa e il poeta inglese Lord Byron. L’indipendenza contro l’impero ottomano siglata ad Adrianopoli, prima città europea caduta nelle mani dei Turchi nel 1360, sancì l’inizio dell’inesorabile ritrarsi della presenza turca nella penisola e la formazione di quelle compagini territoriali su cui si sarebbero scaricati gli attriti espansionistici delle potenze del Vecchio Continente.

Capaci di respingere “l’altro orientale”, i Balcani venivano dunque riconosciuti da Huxley parte dell’area europea «storicamente intesa». Ed è proprio quel passato, quella storia, il discrimine che il Trattato dell’Unione specifica per definire quale Stato possa definirsi europeo e pertanto iniziare l’iter per diventare membro dell’Unione. Ecco perché «il futuro dei Balcani occidentali», ovvero degli Stati ormai emersi dalla disgregazione della Jugoslavia, sarebbe stato riconosciuto dal Consiglio Europeo di Bruxelles del marzo del 2003 «all’interno dell’Unione»[23]: la Grecia nel 1981, la Slovenia nel 2004, la Romania e la Bulgaria nel 2007, la Croazia nel 2013. In vista di questa inclusione si era speso all’inizio degli anni Novanta proprio un convinto federalista come Jacques Delors, allora Presidente della Commissione Europea, il quale seppe legare al dibattito sull’unione monetaria quello sull’approfondimento dell’unione politica.

Civiltà europea e Stato-nazione: lo stigma della “balcanizzazione”

“Europa orientale” o “Balcani” – ha scritto Rolf Petri – non sono né l’Oriente o l’Europa orientale né i Balcani comunemente intesi, ma è la filosofia della storia occidentale nelle sue varie accezioni; sono le sue tassonomie e classificazioni, i suoi progetti missionari, altruistici e di dominio; sono le sue iniziative politiche, economiche, militari e culturali[24].

Facendo propria l’interpretazione del geografo tedesco Hans-Dietrich Schultz, Petri spiega come dietro le differenti denominazioni che nel corso della storia sono state utilizzate per definire la penisola balcanica, sia nascosta in realtà una questione essenzialmente politica, un programma pragmaticamente teleologico dei governi dell’Europa occidentale: un progetto di mappatura è cioè sempre una traduzione in termini spaziali di un progetto politico, che a sua volta sottintende speculazioni filosofiche sul senso della storia[25].

L’accento posto sull’appartenenza di quell’insieme di popoli e territori balcanici al continente europeo («il futuro dei Balcani occidentali»), per esempio, sembra voglia neutralizzare proprio l’eredità ottomana di cui si diceva, quasi a voler definitivamente asserire, a partire dalle definizioni linguistiche stesse, la cacciata dell’“altro orientale”. Tuttavia, lo stesso nome che più spesso si utilizza per definire quella penisola, deriva in realtà proprio da una parola turca, balkan, che significa montagna, sebbene la catena montuosa sia collocata ben più a oriente rispetto allo spazio geografico solitamente inteso. Fino alla metà dell’Ottocento era più diffusa la denominazione di Turchia europea, per riferirsi a quel coacervo di popoli compresi fra la Drina, la Sava, il Vardar, il lunghissimo Danubio, il mar Adriatico e l’Egeo. Gli storici occidentali, invece, hanno tendenzialmente preferito un altro termine ancora, collocando quell’area variegata nel Sud-Est europeo, ovvero in quell’Europa Orientale «figlia bastarda del Novecento e del comunismo sovietico»[26].

Nella scelta lessicale della maggior parte della storiografia occidentale permane ancora una sorta di pregiudizio, come se ci si volesse surrettiziamente riferire, magari anche inconsciamente, a un tasso genericamente calante di civiltà europea nel procedere progressivamente da Ovest verso Est[27]: le popolazioni balcaniche non sarebbero ancora pienamente civili, europeizzate, occidentalizzate, sviluppate, non ancora autenticamente democratiche[28]. E proprio questa filosofia della storia, come vedremo, secondo qualche osservatore avrebbe guidato l’Unione Europea nel selezionare gli Sati-nazione dell’ex-Jugoslavia degni di entrare a far parte della “prima Europa” occidentale, quella della Ue, appunto, e della Nato[29]. Si aggiunga inoltre che il termine “balcanizzazione” ha nel linguaggio politico europeo una connotazione dispregiativa[30]: l’Europa orientale è concepita misesianamente[31] come agglomerato intricato di una molteplicità di comunità religiose, linguistiche, culturali viventi su un territorio più o meno omogeneo, ed è proprio questa peculiare promiscuità a costituirne lo stigma sia nell’Ottocento sia nel Novecento. Ai Balcani sarebbe cioè mancato il nerbo collettivo, quei tratti caratteristici del moderno Stato-nazione; alcuni avrebbero visto in questo mélange l’impossibilità per quei popoli di qualsiasi sintesi, altri ne avrebbero sottolineato al contrario la possibilità e la necessità.

Come più sopra ricordato, il risveglio delle nazionalità oppresse interessò nel XIX secolo anche i Balcani, intrecciandosi ai progetti geopolitici delle diplomazie dell’Europa occidentale. La prima e la seconda guerra balcanica esplicitarono quelle tensioni che si sarebbero brutalmente sfogate nel primo conflitto mondiale, accelerando i processi di nazionalizzazione e di radicalizzazione etnica. Fu la Serbia, dalla parte vittoriosa della barricata rispetto a Slovenia e Croazia – che avevano vagheggiato l’unione degli Slavi meridionali in una triplice monarchia sotto gli Asburgo – a fare il bottino, potendo così concretizzare l’opzione levantina per i Balcani. In barba al principio wilsoniano di autodeterminazione dei popoli e con l’appoggio occidentale, nel 1918 nasceva il «Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni», poi ribattezzato sinteticamente Jugoslavia nel 1929, in seguito al giro di vite di Alessandro I Karadjordjevic. Questo primo tentativo di portare ordine nell’Europa misesiana, nascondeva in realtà sotto un’unica bandiera le diffuse insofferenze dei nazionalismi frustrati dal sogno grandeserbo: fu non a caso un nazionalista croato ad assassinare a Marsiglia il re Alessandro I il 9 ottobre 1934.

L’orgoglio serbo sarebbe riemerso dietro le insegne dei cetnici di Draza Mihailovic, una delle due teste della resistenza ai nazifascisti, che dall’aprile del 1941 al maggio del 1945 si erano spartiti secondo criteri etnici l’intera area. L’altra testa era quella di Josip Broz Tito, leader del Partito comunista jugoslavo e dell’ostinato movimento partigiano che riuscì a liberare il Paese prima dell’arrivo dell’Armata Rossa sovietica, regalando così a Tito le chiavi per una politica internazionale indipendente dalla logica binaria della Guerra Fredda. Il movimento partigiano non aveva speculato sui contrasti nazionali, prefigurando il progetto titoista di unione multinazionale di tutta l’area balcanica, esperimento che nasceva in un contesto europeo post-seconda guerra mondiale caratterizzato al contrario da una lucida ingegneria geopolitica volta a sradicare le differenze etniche e religiose in nome dell’omogeneità della nazione. Com’è noto il maresciallo di Kumrovec credette in una soluzione federale del problema nazionale, con l’ambizione di forgiare una comunità immaginata, ovvero un’identità nazionale superiore, perché ideologica e non legata a un’etnia, a una lingua o a un territorio specifici[32].

Tuttavia, proprio la costruzione delle sei Repubbliche e delle due province autonome su base etnico-nazionalista, nonché la relativa regionalizzazione economica a vantaggio delle aree più avanzate che il pur innovativo sistema dell’autogestione comportò, apriranno negli anni Ottanta delle vere e proprie voragini che fagociteranno l’originale costruzione[33]. Il comune cappello di un’identità nazionale superiore di tipo ideologico non aveva saputo evitare quella dicotomia fra Nord e Sud e le gerarchie interne alle Repubbliche, rafforzando nei cittadini un sentimento d’appartenenza su base nazional-territoriale.

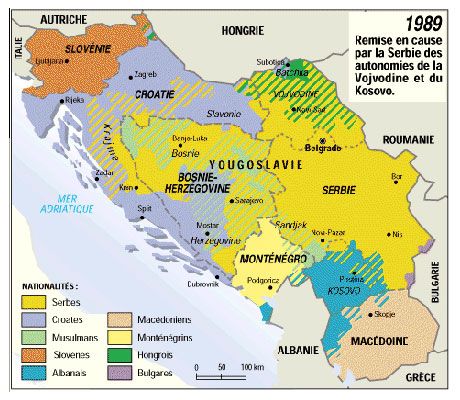

La morte del presidente a vita nel maggio del 1980, innescò, insieme alla subitanea rivolta albanese nella provincia autonoma del Kosovo, una critica al titoismo e al culto del maresciallo, di cui si fece megafono la rivista di Lubiana “Nova Revija” e poi il settimanale “Mladina” espressione delle nuove generazioni studentesche, in prima linea nel rivendicare la libertà politica, economica e di espressione[34]. Erano i prodromi della “primavera slovena”, simboleggiati dalla costituzione di alcune formazioni che nonostante inizialmente affermassero di voler restare nella cornice dell’Alleanza socialista, organizzazione strettamente legata al regime, di fatto anticipavano una nuova dialettica politica. Il crollo del Muro di Berlino avrebbe accelerato queste dinamiche, aprendo uno scontro fra avversari e sostenitori del federalismo, fra Slovenia e Croazia da un lato e le aspirazioni accentratrici del rinnovato nazionalismo serbo di Slobodan Milošević dall’altro. Secondo gli intellettuali filoserbi il ritorno all’integrazione era consigliato anche dalle tendenze unificatrici del mondo moderno, prime fra tutti quelle europee: mentre l’Europa si unificava, la Jugoslavia si disintegrava, e questo agli occhi dei detrattori del federalismo era un’evidente contraddizione[35]. Su tali tesi avrebbe fatto leva lo stesso Milošević per giustificare alla fine degli anni Ottanta la macchinosa e violenta annessione di Kosovo, Montenegro e Vojvodina, i tasselli da troppo tempo mancanti alla Serbia, nonché il rafforzamento delle istituzioni federali, dominate da Belgrado, contro le velleità centrifughe di Slovenia e Croazia, le due Repubbliche economicamente più prospere.

I difensori della costituzione, ovvero i sostenitori del federalismo, primi fra tutti gli sloveni, ponevano l’accento sulle diversità storiche dei popoli jugoslavi e sulle loro diseguali capacità produttive, sottolineando che liberalizzazione economica e centralizzazione dello Stato non sarebbero mai potute andare insieme. Secondo i federalisti bisognava prendere in considerazione proprio la Cee per il modo in cui era riuscita a conciliare le diversità e le sovranità degli Stati membri con l’interesse comune[36]: occorreva cioè europeizzare i Balcani.

Balcani e/o Europa?

Quando il 25 giugno del 1991 Slovenia e Croazia dichiararono la loro indipendenza e si staccarono dalla Federazione jugoslava, l’Armata popolare dominata dai serbi invase i loro territori. Proprio nel cuore dell’Europa, quindi, Lubiana e Zagabria reclamavano l’idea di “confine” e, dicendosi nazioni, richiamavano a sé la piena sovranità, mentre con il Trattato di Maastricht gli Stati della Comunità Europea si sforzavano di dar vita a un progetto sovranazionale mettendo in comune porzioni importanti del proprio potere statale[37]. La secessione della Slovenia creava il precedente per la secessione della Croazia, e queste due un pericoloso precedente per quella della Bosnia. Con sorprendente automatismo i confini interni alla Federazione divenivano confini posti a delimitare Stati indipendenti e separati, o almeno questa era la rivendicazione in nome del principio dell’autodeterminazione dei popoli[38]. Ma se questo diritto venne fatto valere dall’Europa occidentale, Germania in testa, per la difesa dell’indipendenza slovena e croata, questo stesso diritto non venne invocato quando le comunità serbe di Croazia e Bosnia espressero il loro rifiuto a lasciarsi separare da ciò che restava della Jugoslavia[39]. Di fronte all’inanellarsi delle guerre balcaniche l’Unione Europea si sarebbe divisa, e non riuscendo a trovare una politica comune avrebbe lasciato l’iniziativa all’Onu prima e alla Nato poi, allineandosi presto alla strategia di Washington che individuò nella Serbia lo Stato nemico.

A partire dai dieci giorni di guerra in Slovenia, si sarebbe sviluppato un dibattito fra molti intellettuali sulla legittimità o meno del riconoscimento della sua indipendenza, dibattito che chiamava in causa tutte le complesse questioni sin qui delineate, a partire dai confini fra Balcani ed Europa e la reciproca (comune o distinta?) identità. Il 4 luglio 1991 Milan Kundera, il noto scrittore di Brno naturalizzato francese, così si esprimeva dalle colonne del quotidiano «Le Monde»:

Ma che cosa può avere in comune la Slovenia con i Balcani? È un Paese occidentale, vicinissimo all’Italia (e Trieste è una città per metà slovena: James Joyce ne sapeva qualcosa), cattolico, […] che ha fatto per lungo tempo parte dell’Impero austro-ungarico: il Paese dove il concetto di Europa centrale (che, geograficamente finisce là dove incominciano i mondi russo e balcanico) è più vivo che in qualunque altra zona[40].

Privato della cittadinanza per aver partecipato alla primavera di Praga[41], Kundera non poteva non simpatizzare per il “risveglio” sloveno, alimentato secondo lui da un patriottismo culturale, fondato soprattutto sulla letteratura, prima ancora che politico. La Slovenia a buon diritto aspirava a varcare «la linea d’ombra della speranza»[42], desiderosa di sperimentare la vita dell’Europa, lontana dal livellamento prodotto dalla nazione ideologica jugoslava. Se, per adattare Shakespeare allo scenario balcanico, i viaggi si concludono con la separazione dei nemici, la soluzione di tutti gli intellettuali attestati sulle posizioni di Kundera andava nella direzione di separare prima per integrare poi, balcanizzando gli “altri” (il Sud dalla più pesante eredità ottomana) ed europeizzando i “meno altri” (il Nord sloveno e in prospettiva anche croato).

Proprio due scrittori come Ciril Zlobec e Arnaldo Bressan, avrebbero rivendicato sulla base della ribadita omogeneità etnica del loro Paese una legittima soggettività politica distinta da quella di Belgrado, che, come sosteneva Peter Bichsel, pretendeva di affermare un’identità jugoslava culturalmente mai esistita[43]. Molte nazioni sono diventate indipendenti nel XX secolo, perché la Slovenia e la Croazia non possono seguire questa strada? Si chiedeva quasi retoricamente l’economista Egidio Vrsaj[44] , rivendicando per tutte le nazioni il diritto all’autodeterminazione e alla secessione, qualora facciano parte di entità statali contro la loro volontà. «Gli indipendentisti baschi e corsi — chiosava su «Le Monde» Alain Finkielkraut, rafforzando la tesi di Kundera — sono minoritari e ricorrono al terrorismo nella loro lotta contro lo Stato democratico. Gli sloveni sono tutti per l’indipendenza del loro Paese, e combattono in nome della democrazia e con mezzi democratici il terrorismo di Stato»[45].

Bravo! — tuonava Rada Ivekovic — Direi invece che noi siamo nello stesso tempo europei e, d’altra parte, balcanici o (poco importa) sloveni, serbi,…In realtà Finkielkraut, Kundera e compagnia s’ingegnano per tracciare le nuove frontiere orientali dell’Europa, per arginare il “pericolo balcanico” e persino quello “asiatico”[46].

Le bandiere del nazionalismo di Stato sventolate da Slovenia e Croazia, secondo la filosofa croata erano dunque artificiali, in quanto indifferenti al groviglio di culture che costituivano la trama di questi Paesi. Rompendo il mosaico balcanico, l’Europa occidentale alla ricerca di una propria identità smarrita, pur di affermare se stessa preferiva rubare l’identità jugoslava, insabbiandola. La Slovenia e la Croazia erano dunque riconosciute come Stati sovrani e indipendenti ed elette fra i contendenti nazionalismi come “meno altre” rispetto all’Europa: perché, allora, si domandava la Ivekovic, non riconoscere tutte le Repubbliche jugoslave allo scopo di fermare l’esercito ex federale e i suoi complici in Serbia?

Per chiarire la complessa questione dell’autodeterminazione dei popoli, si muovevano in punta di diritto le argomentazioni di Aldo Bernardini, secondo il quale la Slovenia non poteva legittimamente separarsi dalla Federazione jugoslava, poiché la secessione diventa un diritto solo in casi eccezionali, ovvero quando un popolo si trova in condizioni di oppressione e non di uguaglianza rispetto a un popolo dominante, altrimenti si tratterebbe di una violazione del diritto internazionale, che si scontra contro la volontà unitaria di altre parti della popolazione[47].

Su questo linea interpretativa si inseriva la risposta a Milan Kundera di Peter Handke, lo scrittore e drammaturgo carinziano privato di tutti i premi letterari per aver partecipato ai funerali di Slobodan Milošević nell’agosto del 2006. Si trattava di una provocazione, per additare le colpe di un’Europa che, incapace di difendere se stessa, aveva trovato un capro espiatorio nella Serbia di Milosevic, le cui indubitabili colpe furono amplificate e strumentalizzate dalla stampa occidentale[48].

La Jugoslavia, per quanto frammentata sia potuta essere, era il modello per l’Europa del futuro. Non l’Europa com’è adesso, la nostra Europa in un certo senso artificiale, con le sue zone di libero scambio, ma un posto in cui nazionalità diverse vivono mischiate l’una con l’altra, specialmente come facevano i giovani in Jugoslavia, anche dopo la morte di Tito. Ecco, penso che quella sia l’Europa, per come io la vorrei. Perciò, in me l’immagine dell’Europa è stata distrutta con la distruzione della Jugoslavia[49].

Dopo il crollo del muro di Berlino, l’“altro orientale” diventava interno all’Europa, sollevando la questione dell’“altro asiatico”, e in tali spostamenti di confine — questa l’accusa degli intellettuali come Handke e Ivekovic — l’Europa agiva verso Est come un grande nazionalismo, creando un’identità europea attraverso l’esclusione e l’emarginazione. Ecco dunque che i Balcani e le loro tragedie del Novecento ponevano l’Europa di fronte a se stessa e al problema di essere fondata sullo Stato-nazione[50], proprio quello Stato-nazione che i federalisti europei di cui si parlava nel secondo paragrafo avrebbero voluto superare sin dagli anni Trenta nel nome di uno Stato universale[51].

Questi sono solo alcuni degli snodi del molto più ricco e vivace dibattito, i cui temi di fondo (nazione, autodeterminazione dei popoli, Europa, confini orientali,…) accendono la discussione politica e culturale ancora oggi. La parola “europeizzazione” fu all’ordine del giorno sin dalla fine del dominio ottomano nell’area balcanica, ma “europeizzarsi” ha voluto dire perdere la propria peculiare storia[52], abdicare a quell’ideale jugoslavo che Pedrag Matvjevic ha definito come «idea romanticamente generosa di convivenza delle diversità e di abbattimento delle frontiere mentali, culturali, oltre che fisiche»[53]; ha significato dimenticarsi che vivere correttamente la frontiera vuol dire «sentirsi anche dall’altra parte»[54].

[1] Rade Petrović, cit. in Antonello Biagini, I Balcani tra Unione Europea e nazionalismi risorgenti, in I Balcani verso l’Unione Europea, a cura di Francesco Anghelone, Soveria Mannelli, Rubettino, 2008, p. 5.

[2] Chi era Slobodan Praljak, in www.ilpost.it, 30 novembre 2017.

[3] Cfr. Alfredo Sasso, Bosnia Erzegovina: il carnevale dell’etnopolitica, in «Osservatorio Balcani e Caucaso», 26 febbraio 2018.

[4] Centenario della Grande Guerra: “Le celebrazioni a Sarajevo? Solo cinismo”, intervista di Andrea Rossini a Zlatko Dizdarevic, www.repubblica.it, 3 giugno 2014.

[5] Cfr. Davide Denti, La doppia commemorazione del centenario dell’attentato di Sarajevo, in «Osservatorio Balcani e Caucaso», 17 dicembre 2015.

[6] Emilio Gentile, L’apocalisse della modernità: la grande guerra per l’uomo nuovo, Milano, Mondadori, 2008.

[7] Ralf Dahrendorf, 1989. Riflessioni sulla rivoluzione in Europa, Roma, Laterza, 1990, p. 53.

[8] Fulvio Tomizza, Destino di frontiera: dialogo con Riccardo Ferrante, Genova, Marietti, 1992, p. 48.

[9] Cfr. Jože Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi, 2001.

[10] Andrea Graziosi, Dai Balcani agli Urali. L’Europa orientale nella storia contemporanea, Roma, Donzelli, 1999, p. 21.

[11] Claudio Magris, Danubio. Un viaggio sentimentale dalle sorgenti del grande fiume fino al Mar Nero, Milano, Garzanti, 1986, pp. 354-355.

[12] Cit. in Claudio Pogliano, Introduzione a Julian Huxley, Alfred C. Haddon, Noi europei. Un’indagine sul problema razziale, Torino, Ed. Comunità, 2002, p. XXVI.

[13] Cfr. Julian Huxley, Alfred C. Haddon, We Europeans. A survey of “racial” problems, Londra, Penguin Books, 1935, p. 7.

[14] Il dibattito sull’idea d’Europa, com’è noto, non coinvolgeva soltanto il mondo antifascista: fra gli uomini di cultura del regime si può dire convivessero due prospettive: l’una l’accettava, purché implicasse l’unificazione fascista del continente, l’altra, espressa dal giornale di Bottai, la rigettava come estranea allo spirito del fascismo, sostituendola con la costruzione di una politica imperiale italiana verso Est e verso Sud. Cfr. Sergio Soave, Idea d’Europa, in Dizionario del fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzatto, vol. I, Torino, Einaudi, 2002, pp. 495-496. Per un panorama sulle idee d’Europa elaborate dall’intellettualità antifascista e da quella fascista si legga Ariane Landuyt, Fascismo e antifascismo: due visioni dell’Europa a confronto, in Memoria d’Europa. Riflessioni su dittature, autoritarismo, bonapartismo e svolte democratiche, a cura di Giuliana Laschi, Milano, FrancoAngeli, 2012.

[15] Cfr. Andrea Chiti-Batelli, L’idea federalista nel pensiero di Adriano Olivetti, in Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali. La resistenza e i trattati di Roma (1957), a cura di Sergio Pistone, Corrado Malandrino, Atti del Convegno tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 9 e 10 ottobre 1997), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1999, pp. 251-252.

[16] Lionel Robbins, Le cause economiche della guerra, Torino, Einaudi, 1944, p. 95.

[17] Cfr. Andrea Bosco, Federal Union e l’unione franco-britannica. Il dibattito federalista nel Regno Unito dal patto di Monaco al crollo della Francia (1938-1940), Bologna, Il Mulino, 2009, p. 13.

[18] Sul rapporto fra europeismo e resistenza si rimanda invece a Altiero Spinelli, il federalismo europeo e la resistenza, a cura di Cinzia Rognoni Vercelli, Paolo G. Fontana, Daniela Preda, Bologna, Il Mulino, 2012; AA. VV., Fare l’Europa. Europeismo e antifascismo: i fatti e i protagonisti, Nuovi Quaderni della FIAP, 2016.

[19] Cfr. Sonia Castro, Egidio Reale tra Italia Svizzera e Europa, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 140.

[20] Julian Huxley, Alfred C. Haddon, We Europeans, cit., p. 18.

[21] Cfr. Francesca Pozzoli, “Europa, la più nobile, la più bella”. Idee e ideali dell’Europa dalle origini ai giorni nostri, Bompiani, Milano, 1999, p. 28.

[22] Alle origini del moderno Occidente tra il XIX e il XX secolo, a cura di Fulvio Cammarano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.

[23] Cfr. Francesco Anghelone, Liliana Faccioli Pintozzi, I Balcani: 15 anni di transizione (1990-2005). Da polveriera d’Europa a club di Bruxelles, in I Balcani verso l’Europa, cit., p. 15.

[24] Rolf Petri, Balcani: teleologia di una regione, in Balcani, Europa: violenza, politica, memoria, a cura di Rolf Petri, Torino, Giappichelli, 2017, p. 10.

[25] Cfr. Ivi, pp. 1-2.

[26] Stefano Trinchese, La Turchia europea ai confini dell’Occidente: Balcani e mondo ottomano, in Alle origini del moderno Occidente tra il XIX e il XX secolo, cit., p. 161.

[27] Cfr. R. Petri, Balcani: teleologia di una regione, cit., p. 7.

[28] Cfr. Maria Todorova, Imaging the Balkans, New York, Oxford University Press, 2009, cit. in Ivi, p. 10.

[29] Cfr. Timothy Garton Ash, Storia del presente. Dalla caduta del muro alla guerra nei Balcani, Milano, Mondadori, 2001.

[30] Cfr. M. Todorova, Imaging the Balkans, cit., p. 10.

[31] Da Ludwig von Mises, Stato, nazione ed economia, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, cit. in A. Graziosi, Dai Balcani agli Urali, cit., p. 6.

[32] Cfr. A. Graziosi, Dai Balcani agli Urali, cit., p. 6.

[33] Cfr. Josip Zupanov, La struttura organizzativa di lavoro autogestito e il potere sociale, in AA.VV., Il sistema jugoslavo dall’impresa alla società autogestita: esperienza e progetto, Bari, De Donato, 1980, pp. 88-90.

[34] Cfr. Jože Pirjevec, Un contributo storico, in AA.VV., I giorni della Slovenia, Trieste, Edizioni e., 1991, pp. 45-47.

[35] Cfr. Jože Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992, storia di una tragedia, Torino, Nuova Eri, 1993, p. 477.

[36] Cfr. Ivi, p. 478.

[37] Cfr. Fulvio Tomizza, Destino di frontiera, cit., p. 26.

[38] Cfr. Paul-Marie De La Gorce, Visioni unilaterali: la costosa miopia della comunità internazionale, in Jugoslavia perché. Dalla crisi del modello federale alla guerra voluta dai nazionalismi e alimentata dalle diplomazie occidentali, a cura di Tommaso Di Francesco, Roma, Gamberetti Editrice, 1995, p. 79.

[39] Ibidem.

[40] Milan Kundera, Il faut sauver la Slovénie, in «Le Monde», 4 luglio 1991, tradotto con il titolo Nel cuore dell’Europa, in I giorni della Slovenia, cit., p. 59.

[41] Per una riflessione sul Sessantotto al di là della cortina di ferro si rimanda a Guido Crainz, Il Sessantotto sequestrato: Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni, Roma, Donzelli, 2018.

[42] Lucio Lombardo Radice, Sul socialismo reale, saggi su Robert Havemann e Milan Kundera, Roma, Editori Riuniti, 1990, pp. 151-152.

[43] Ciril Zlobec, Storia ed etica di una lotta; Arnaldo Bressan, Un buco spaventoso; Peter Bichsel, Essere ritrovati, in I giorni della Slovenia, cit., pp.,1-13; 54; 14.

[44] Cfr. Egidio Vrsaj, La repubblica della Slovenia tra l’Europa e i Balcani, Milano, FrancoAngeli, 1993.

[45] Alain Finkielkraut, Un entretien avec Alain Finkielkraut, in «Le Monde», 9 luglio 1991.

[46] Rada Iveković, La balcanizzazione della ragione, Roma, Manifestolibri, 1995, p. 142.

[47] Cfr. Aldo Bernardini, La Jugoslavia assassinata, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, p. 45.

[48] Cfr. Peter Handke, Un viaggio d’inverno ai fiumi Danubio, Sava, Morava e Drina, ovvero giustizia per la Serbia, Torino, Einaudi, 1995.

[49] Peter Handke, Intervista effettuata dal giornalista televisivo M. Lettmayer, gennaio 1997, trascritta in inglese sul sito del Congresso dell’Unità Serba.

[50] Cfr. Stefano Bianchini, Il crollo della Jugoslavia: le fonti della sua instabilità interna, in Jugoslavia perché, cit., pp. 49-50.

[51] Cfr. Corrado Malandrino, Critica dello Stato-nazione ed Europa nel pensiero federalista di Silvio Trentin, in Altiero Spinelli il federalismo europeo e la resistenza, cit., p. 135.

[52] Cfr. Božidar Jezernik, Europa selvaggia. I Balcani nello sguardo dei viaggiatori occidentali, Torino, EDT, 2010, pp. 324-325.

[53] Cit. in Vittorio Filippi, Addio a Pedrag Matvejevic, l’ultimo jugoslavo, in «East Journal», 4 febbraio 2017.

[54] Cit. in Battistini Francesco, Il doppio volto della frontiera. Magris e Yehoshua in parallelo, in «Corriere della Sera», 26 novembre 2008.

Tags: bosnia, confini, croazia, europa, jugoslavia, serbia, TESTO DI ANNA FERRANDO